「ワタリウム美術館」より引用

独特なタッチで描かれた心象風景、はたまた夢の世界のような1枚。

John Lurie(ジョン・ルーリー)の2018年の作品です。

現在、画家として活動しているジョン・ルーリーですが、その肩書は俳優、サックス奏者と多彩。

そしてThe Lounge Lizards(ラウンジ・リザーズ)の中心的人物。

自らの音楽をフェイクジャズと評したこのバンド。

45年以上経った今でも色褪せることのない唯一無二のそのサウンドを紐解いてみたいと思います。

John Lurie

John Lurie(ジョン・ルーリー)

1952年アメリカ合衆国ミネアポリス生まれ。

俳優、プロデューサー、ミュージシャン、画家

高校時代はハーモニカを演奏しており、1968年にはミシシッピ・フレッド・マクダウェルやキャンド・ヒートとのジャム・セッションに参加。

その後はハーモニカからギターに転向、最終的にはサックスに転向しました。

John Lurie(ジョン・ルーリー)

1974年、ミネアポリスからニューヨークに出てからは映画製作や俳優として活動。

一方でサックスプレイヤーとしても活動し、エリック・ドルフィーやチャールズ・ミンガス、ブルースなどに傾倒していました。

1977年、ジョン・ルーリーは自身の手による自主映画を完成させ、その上映会でギタリストのArto Lindsay(アート・リンゼイ)と出会い、自分の映画に音楽を付けようとしたのがきっかけで、翌1978年、弟でピアニストのEvan Lurie(エヴァン・ルーリー)そしてアート・リンゼイらとともにThe Lounge Lizards(ラウンジ・リザーズ)を結成。

ジャズをベースとしながらも、さまざまなジャンルを取り込んだ音楽性とそのスタイルは、音楽シーンのみならず、映画、アート、カルチャーに大きな影響を与えました。

No Wave

また、当時ニューヨークのアンダーグラウンドは、No Wave(ノー・ウェーヴ)と呼ばれる最先端の音楽ムーブメントが席巻。

パンク・ムーブメント以降、ロック音楽を取り巻く状況が激変し、ポスト・パンク、アート・ロック、そしてニュー・ウェーヴといった数多くのジャンル、ムーブメントが起こりました。

そのひとつ、ニュー・ウェーヴに対抗するかのように派生したのがノー・ウェーヴで、ノイズやフリー・ジャズをはじめ実験音楽、前衛音楽といわれるものでした。

そのノー・ウェーヴ・ムーブメントの渦中にいたのがノイジーで前衛的なギタリスト、アート・リンゼイ。

そして、このムーブメントの影響を受け、多彩な才能の片鱗を見せ始めたジョン・ルーリー。

この異端なる両者の出逢いは、もはや必然でした。

Arto Lindsay

Arto Lindsay(アート・リンゼイ)

そして、ラウンジ・リザーズのもう一人のキーマン、

Arto Lindsay(アート・リンゼイ)。

1953年アメリカ合衆国生まれ。

ギタリスト、プロデューサー、作曲家。

1978年、アート・リンゼイはニューヨークでDNAというバンドを結成。

折しもニューヨークではノー・ウェーヴ・ムーブメントが起こり、その音楽は注目を集め、DNAはノー・ウェーヴを代表するバンドとして知られるようになりました。

そのサウンドは、他に類を見ない奇抜なものでした。

アート・リンゼイは12弦ギターに11本だけ弦を張り、チューニングはせずに演奏。

ドラムには日本人のイクエ・モリを起用。

当時アメリカへ渡ったばかりで英会話もできず、ドラムも演奏したことがない彼女でしたが、素人だったのが功を奏したのか独自の変拍子のリズムを生み出し、DNAのサウンドを特徴付けました。

そしてこのDNAの活動と並行して1978年、ラウンジ・リザーズに参加。

DNAでの強烈な個性はそのままにアート・リンゼイはラウンジ・リザーズのサウンドを構成していきます。

The Lounge Lizards

こうして1978年に結成されたラウンジ・リザーズ。

結成時のメンバーは、ジョン・ルーリーとエヴァン・ルーリー、ギタリストのアート・リンゼイ、ベーシストのスティーヴ・ピッコロ、パーカッションのアントン・フィアーでした。

一方で1980年、ジョン・ルーリーは当時まだ無名だったジム・ジャームシュの監督作品「Permanent Vacation」(パーマネント・ヴァケイション)でサックスプレイヤー役で俳優を、さらに音楽監督も務め、多才ぶりを発揮。

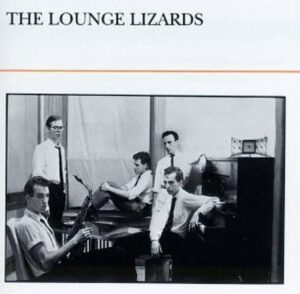

そしてこの活躍が、マイルス・デイヴィスの多くの作品を手掛けた名プロデューサーTeo Macero(テオ・マセロ)の目に止まり、1981年デビューアルバム「The Lounge Lizards」がリリースされました。

The Lounge Lizards(1981)

from amazon.co.jp

- Incident On South Street (J. Lurie)

- Harlem Nocturne (Earle Hagen)

- Do The Wrong Thing (J. Lurie, S. Piccolo)

- Au Contraire Arto (J. Lurie)

- Well You Needn’t (Thelonius Monk)

- Ballad (J. Lurie)

- Wangling (J. Lurie)

- Conquest Of Rar (A. Fier, E. Lurie, J. Lurie)

- Demented (J. Lurie)

- I Remember Coney Island (J. Lurie)

- Fatty Walks (J. Lurie)

- Epistrophy (Kenneth Clarke, Thelonius Monk)

- You Haunt Me (J. Lurie)

楽曲の大半はジョン・ルーリーの作曲によるもので占められていますが、2.Harlem Nocturne (Earle Hagen)や、5.Well You Needn’t (Thelonius Monk)、12.Epistrophy (Kenneth Clarke, Thelonius Monk)などThelonius Monk(セロニアス・モンク)の楽曲をカヴァーしており、モンクの音的要素をラウンジ・リザーズの新たな解釈で再構築しています。

「フェイク・ジャズ」。前述のようにジョン・ルーリーは自らのサウンドをこう揶揄していますが、実はその裏にはジャズに対する深い敬意と愛着が見て取れます。

そして何といってもこのアルバムを特徴付けているのがアート・リンゼイの存在感。

楽曲の流れを断絶するかのように搔き鳴らされるヒステリックなギターはミスマッチに聴こえますが、奇妙にも聴き込むほどに融合する不思議な魅力があります。

これがラウンジ・リザーズのアルバムの中でも特別な1枚とされる所以かもしれません。

また、印象的なアートワークはイギリスのグラフィック デザイナー、Peter Saville(ピーター・サヴィル)によってデザインされたものです。

Factory Rrecord(ファクトリー・レコード)の専属デザイナーとして活動。

New Order(ニュー・オーダー)、Joy Division(ジョイ・ディヴィジョン)など、同レーベルに所属していたミュージシャンを中心に多くのジャケットデザインを手掛けています。

power corruption & lies /New order

Unknown Pleasures / Joy Division

シンプルなモノクロの構図とオレンジのライン。

そして無表情のメンバー5人個々の存在が際立つポートレート。

主張し過ぎないデザインはラウンジ・リザーズ1stが名盤とされる要因の1つでもあります。

大心 Live in Harajuku,Tokyo

しかし、その斬新なアプローチ、サウンドでセンセーショナルを巻き起こしたファーストアルバム「The Lounge Lizards」リリース後、アート・リンゼイをはじめ、弟のエヴァン・ルーリー以外の全メンバーが脱退。メンバーも大幅に変わりました。

1980年代半ば頃には、ギターに Marc Ribot(マーク・リボー)ベースに Erik Sanko(エリック・サンコ)、トロンボーン、 Curtis Fowlkes(カーティス・フォークス)、サックスRoy Nathanson(ロイ・ネイサンソン)、そしてパーカッション奏者のDouglas Bowne(ダギー・バウン)とE・J・ロドリゲスが新しく加入。

スタジオアルバムやライヴアルバムをリリースしていきます。

粗削りで革新的だったファーストアルバムとは違い、ジョン・ルーリーを中心に洗練されたサウンドに変化。

ラウンジ・リザーズ独自の音楽を確立していきます。

一方、当の本人ジョン・ルーリーは俳優としてもこの時期活躍。ジム・ジャームッシュ監督の映画1984年「Stranger Than Paradise」(ストレンジャー・ザン・パラダイス)、1986年「Down by Law」(ダウン・バイ・ロー)に出演、存在感ある演技を披露。

さらに両映画ではサウンドトラック・音楽も担当。

俳優・ミュージシャンとしてその才能を発揮していました。

個人的にも活躍の場を広げていくジョン・ルーリー。

そして、メンバーチェンジをしサウンドの幅も広がったラウンジ・リザーズがこの時期、1986年に東京・原宿で行ったライヴアルバムが 「Big Heart Live in Tokyo」でした。

Big Heart Live in Tokyo(1986)

from amazon.co.jp

from amazon.co.jp

- Big Heart

- Hair Street

- Fat House

- It Could Have Been Very Very Beautiful

- They Were Insane

- The Punch And Judy Tango

- Map Of Bubbles (Short Version)

アート・リンゼイ脱退の影響が危惧されましたが、ラウンジ・リザーズの独自のグルーブは健在。

ホーンセクションが増え、その音はさらに厚みを増し、その合間を巧みに縫うかのようなマーク・リボーのギターも先鋭的です。

ノー・ウェーヴそしてフェイク・ジャズとしてデビューしたラウンジ・リザーズですが、前衛的に偏り過ぎるわけでもなく1stアルバムとはまた違った新たなサウンドを聴かせてくれます。

また東京・原宿でのライヴとあって、プロデューサー・エンジニアに当時新進気鋭のレコーディングエンジニアのオノ・セイゲン(小野誠彦/Seigen Ono)を迎えて制作されました。

その効果もあってラウンジ・リザーズは注目され、日本でカルト的な人気を博します。

そしてその斬新な音楽とともにファッション、アートにも影響を及ぼしていきます。

そして同アルバムの2種類のジャケットデザイン。

一つはIsland Records(アイランド・レコード)からのリリース盤。

もう一つは日本盤のみのリリースで、ジョン・ルーリー自らがジャケットをデザインし、アルバムタイトル「Big Heart」を直訳した「大きな心」を意味する「大心」という漢字もジョン・ルーリーの直筆で書かれたものでした。

mature and evolve

日本で収録されたライヴアルバムリリースの翌年、その人気と勢いそのままに新たなスタジオアルバムがリリースされました。それが「No Pain For Cakes」。

No Pain For Cakes (1987)

from amazon.co.jp

- My Trip To Ireland

- No Pain For Cakes

- My Clown’s On Fire

- Carry Me Out

- Bob And Nico

- Tango #3, Determination For Rosa Parks

- The Magic Of Palermo

- Cue For Passion

- Where Were You

サックスは独学で習得したというジョン・ルーリー。

ニューヨークに来てまだ間もない頃、深夜になると地下鉄駅構内の人気のない場所で、アルトサックスの練習に励んだといわれるその音は、もはや他に類を見ない、彼独自の音色を纏うほどになりました。

そしてそれを証明するかのような本アルバム。

圧巻のサックスプレーが聴けるアルバムタイトル同名の2.「No Pain For Cakes」をはじめ、

アフロ的アプローチの1.「My Trip To Ireland」、郷愁的で映画のワンシーンのような5.「Bob And Nico」、エヴァン・ルーリーによる6.「Tango #3」と様々な要素を含んだ楽曲が並び、ラウンジ・リザーズの柔軟な音楽性とその方向性が示されたアルバムです。

ジャケットデザインは前作の日本盤に続き、ジョン・ルーリーによるもので独特のタッチが印象的です。

Voice Of Chunk (1988)

from amazon.co.jp

- Bob The Bob

- Voice Of Chunk

- One Big Yes

- The Hanging

- Uncle Jerry

- A Paper Bag And The Sun

- Tarantella

- Bob The Bob (Home)

- Sharks

- Travel

翌1988年にリリースされたのがこの「Voice Of Chunk」。

前作「No Pain For Cakes」の続編といった趣向のアルバムです。複雑な変拍子を取り入れ、緻密に構成された楽曲はもはやフェイク・ジャズやジャズというよりはラウンジ・リザーズ固有のジャンルといった方が正解かもしれません。

冒頭1.「Bob the Bob」。

クロスリズムが印象的で8.の「Bob The Bob (Home)」へと帰結する本アルバムを象徴するナンバーです。

そしてタイトル曲2.「Voice Of Chunk」や3.「One Big Yes」などののアフロビートを基調としたものやスカ・ビートの7.「Tarantella」など様々な要素を含んだナンバーが並びます。

そしてラスト10.「Travel」。ピアノとホーンセクションのみのタンゴ調のナンバーで、ある意味完成されたラウンジ・リザーズの音楽の“旅”の行く末を暗示しているかのようです。

それは終焉か始まりか、どちらにしても本アルバムがラウンジ・リザーズの傑作であること間違いありません。

10 years later

そして10年後。

ラウンジ・リザーズとしては最後のアルバムとなる「Queen Of All Ears」がリリースされました。

「Queen Of All Ears」(1998)

from amazon.co.jp

- The First And Royal Queen

- The Birds Near Her House

- Scary Children

- She Drove Me Mad

- Queen Of All Ears

- Monsters Over Bangkok

- Three Crowns Of Wood

- John Zorn’s S&M Circus

- Yak

- Queen Reprise

アルバムはジョン・ルーリー自身の新レーベル、Strange and Beautiful Musicレーベルからリリースされ、トランペットのスティーヴン・バーンスタイン、テナーのマイケル・ブレイク、ベースのオーレン・ブロードウ、ギターのデヴィッド・トロンゾ、ドラムのカルヴィン・ウェストン、パーカッションのビリー・マーティン、チェロのジェーン・スカルパントーニが参加、9人編成のアンサンブルになりました。

ラウンジ・リザーズの最終地点といわれる本アルバム。

10年経って発信された彼等の音楽はそのスタイルを変えることなく、唯一無二の音楽としてさらに完成されていました。

デビュー当時、自らのサウンドを「フェイク・ジャズ」と揶揄したラウンジ・リザーズ。

歳月を経て進化・洗練されたその独自の音楽を、ジャズタイムズ 誌がこう評したのは、実は最大の賛辞でした。

Juice Of Peculiar

アルバム「Queen Of All Ears」以降、ラウンジ・リザーズの活動は低下。

事実上の解散状態になります。

もともとジョン・ルーリーを主体とした“音楽ユニット”的に誕生したバンドがラウンジ・リザーズ。

その音楽性の変化とともにメンバーも流動的で、ラウンジ・リザーズに携わったミュージシャンは総勢35名以上。それぞれが一流のアーティストでもありました。

そしてそれぞれの道へ散開。

ラウンジ・リザーズの斬新で独創性に富んだ音楽。

そして映画、アート、カルチャーにまで影響を及ぼしたその存在は唯一無二。

それはまるでノーウェーヴから生まれた「奇妙なジュース」のようなもの。

捉えようがなく魅力的で、確かに“時代を創った”バンドでした。