アルバム Swordfishtrombones(ソードフィッシュトロンボーン)の収録曲、「Franks Wild Years」(フランクス・ワイルド・イヤーズ)。

その主人公フランクの話には続きがありました。

まあそんなところから、フランクって男の物語が膨らんで来たんだ。…いけねぇ、余計なことを喋っちまった。そうだ$100やるから、この話の先はそれらしくやろうぜ。」

「トムウェイツ 酔いどれ天使の唄」より抜粋

Nostalgic Treason

$100払ったかどうかは別にして、この「フランクのその後」は新たなトムウェイツの方向性を確立付けるものになりました。そして意外なことに「Franks Wild Years」はアルバムとしてではなく、ミュージカルとして発表されました。

しかもその公演の皮切りとなったのは、エンターテイメントの街N.Y.ではなく商業都市シカゴでした。

実は妻キャサリン・ブレナンが以前に住んでいたという縁のある街、シカゴ。

そのシカゴを拠点に活動していたステッペンウルフ・シアター・カンパニーという劇団の手で初公演されました。

もちろん主役フランクを演じたのはトムウェイツ。肩書としては脚本、兼主役といったところでしょうか?

夜の静寂に紛れ、裏路地にたむろする人々の悲哀や喜びを描いてきた彼ならではの視線で描かれた世界。それは遂に音楽としてだけではなく、1つのストーリーとして舞台に登場したのでした。

危惧されたシカゴでの公演でしたが蓋を開けてみれば、連日超満員。

新たな形で命を吹き込まれたトムウェイツ・ワールドは称賛をもって迎えられたのでした。

その「フランクって男の物語」は…?

(中略)まあ、どこにでもよくある話さ。

だが、都会へ出たものの何もかも上手く行かず、奴は夢の中で故郷へ舞い戻るのさ。

さっそく常連だった酒場に出かけ、自分がどんなに成功したか大ボラを吹き始めるんだ。

だが突然途中でフランクは話を止め、今度は本当に起きたことを打ち明け始める。

自分は実はヒーローでもなんでもない、ドジでマヌケで、どんなにつまづきだらけの人生を送ってきたかをね。

すると仲間たちが口を出し、そんなことはないよ、精一杯生きてきたんじゃないかと励ますわけさ。

そして気が付くとフランクはベンチの上…。

長い夢から醒めた男は、もう一度やり直そうと心に決めて立ち上がる…と。そういう話なんだ。」

「トムウェイツ 酔いどれ天使の唄」より抜粋

FRANKS WILD YEARS (1987)

出典:.amazon.co.jp

- Hang on St. Christopher

- Straight to the Top

- Blow Wind Blow

- Temptation

- Innocent When You Dream

- I’ll Be Gone

- Yesterday Is Here

- Please Wake Me Up

- Franks Theme

- More Than Rain

- Way Down in the Hole

- Straight to the Top

- I’ll Take New York

- Telephone Call From Istanbul

- Cold Cold Ground

- Train Song

- Innocent When You Dream

アイランド・レコードに移籍後、「Swordfishtrombones」(ソードフィッシュトロンボーン)「Rain Dogs」(レインドッグ)と立て続けにアルバムをリリース。

そのどれもが、以前のアサイラム時代から180度方向転換したアバンギャルド的サウンドで、良くも悪くもリスナーの期待を裏切った作品でした。

そしてこれらの一連のアルバムの集大成として位置づけられたのが「Franks Wild Years」でした。

前作、前々作からの流れを引き継いだサウンドで、ポルカ、タンゴ、マーチ、ブルース、ロック、カントリーと玉手箱をひっくり返したような楽曲が連なります。

それでいて、全体として不思議な統一感を醸し出す錬金術のような音作りは、トムウェイツならではの手腕。

彼のトレードマークともいえるこのサウンドが確立されたアルバムと言えるでしょう。

ご試聴はこちら↓

「トムウェイツ 酔いどれ天使の唄」より抜粋

1987

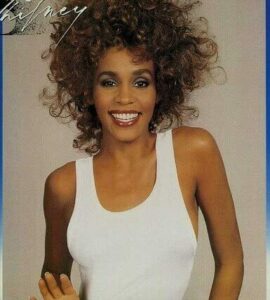

「Franks Wild Years」がリリースされた1987年。

ビルボードの洋楽ヒットチャートにランクインした楽曲は

The Bangles(バングルス)/

Walk Like An Egyptia、

Heart(ハート) / Alone 、

Whitney Houston(ホイットニーヒューストン)/

I Wanna Dance With Somebody 、

Bon Jovi (ボンジョビ)/

Livin’ On A Prayer

U2/With Or Without You

などでした。

![Amazon | 18 Singles [12 inch Analog] | U2 | ポップス | 音楽](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71GP73aSrIL._AC_SY355_.jpg)

これら華やかなヒットチャートに逆行するかのようなサウンドは「Franks Wild Years」を一聴すれば一目瞭然。古めかしくも懐かしく、郷愁を誘う音作り。トムウェイツ・ワールドが開花した怪作です。

入れ替わりの激しい音楽業界の中でも、アンチ商業主義ととられかねないスタンスを取り、あくまでも自己の音楽と創造の世界を優先したトムウェイツですが、意外なことに彼をリスペクトするミュージシャンは数多く存在します。

前出のU2のボノもアルバム「Rain Dogs」を85年のベストアルバムに挙げており「ウェイツは実はアイリッシュだろう?」と親愛を込め敬意を表しました。

またポール・ヤングや、エルヴィス・コステロ、ニック・ケイヴ、タニタ・ティカラムさらにはR.E.Mのマイケル・スタイプ、ポーグス、ロビン・ウィリアムスなど当時若手のアーティスト達からの支持も高く、まさにミュージシャンズ・ミュージシャンそのものでした。

逆にトムウェイツが好んで聞いていたのは?気になるところです。

ここでポーグスの名がトムウェイツからも出ていますが、実はポーグスとトムウェイツは当時世代を超えた交流があり、トムウェイツもポーグスには一目置いていたと言われています。

ケルト人の賑やかさとアイルランド人の涙もろさを巧みに混ぜ合わせた、イギリス・パンクの新懐古主義グループとでもいうべきバンド、ポーグス。

ご試聴はこちら↓

「トムウェイツ 酔いどれ天使の唄」より抜粋

涙と騒音の悪名高き酔いどれバンド、ポーグスと性が合ったのも頷けると思います。

さらにこの三部作と類似点も多く、トムウェイツが影響を受けたのではないかとされているのが、30年代ドイツの劇作家、作曲家チームだったベルトルト・ブレヒトとクルト・ヴァイルの二人。

1931年にベルリンで上演されたオペラ「マハゴニー市の繁栄と没落」を制作した彼らの、大衆音楽と芸術音楽を結合させる鋭い方法論は、当時としても斬新でした。

既成のジャンルに固執せず、新たな境地を探究するそのスタイルは、トムウェイツにとって恰好の見本となったことは容易に想像出来ます。

さらには以前からリスペクトしていたエディット・ピアフ、フランク・シナトラ、エンニオ・モリコーネたちへのオマージュを込めた多くの音楽的要素など、様々なエッセンスをごちゃ混ぜにしながらも不思議な統一感とバランスを持った名盤となりました。

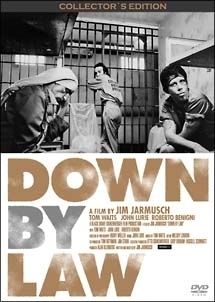

Down by Law

ミュージカルから始まり、その音源をアルバム化したその次は?

「Franks Wild Years」(フランクス・ワイルドイヤーズ)の映画化?

その話はミュージカルとして舞台化される初期の段階で検討されていましたが、その舞台の費用が予算枠をはるかに上回ってしまったため、頓挫してしまいました。

では、ツアーに出るのはどうか?

成功を収めたシカゴ公演の舞台を再現するかのようなコンサート・ツアーを。

そう思い立ったトムウェイツ。

ツアー・プランニングにあたって相談を持ち掛けたのが、当時映画作家として新進気鋭だったJim Jarmusch(ジム・ジャームッシュ)でした。

![Amazon | ストレンジャー・ザン・パラダイス [DVD] | 映画](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51WExFewtAL._AC_SY445_.jpg)

1984年『Stranger Than Paradise 』(ストレンジャー・ザン・パラダイス)でカンヌ映画祭最優秀新人監督賞、全米批評家協会最優秀作品賞を受賞し、世界中の注目を集める存在でした。

そもそも彼とは、初期の映画化の段階で、共同で台本を執筆する予定だったがのですが、前述のように御破算に。ならばせめてチョッとお知恵を拝借するだけでもと、話を持ち掛けたのが運の尽き。

逆に彼の次作映画へオファーされ、承諾せざるを得なくなります。

その作品がジム・ジャームッシュ監督、トムウェイツ出演映画『 Down by Law 』(ダウン・バイ・ロー)でした。

出典:.amazon.co.jp

こちらが映画『 Down by Law 』よりその映像です。

ジム・ジャームッシュの独特な映像感と、トムウェイツの音楽が見事に融合された印象深いシーンです。

そして、このジム・ジャームッシュ監督との親交が、後にトムウェイツの動向にも多大な影響を与える事になります。

BIG TIME & CLAP HANDS

その後、遂に始まった「Franks Wild Years」(フランクス・ワイルドイヤーズ)ツアー。

セットリストのほとんどは「Swordfishtrombones」(ソードフィッシュトロンボーン)「Rain Dogs」(レインドッグ)「Franks Wild Years」(フランクス・ワイルドイヤーズ)の三部作からでした。

ステージセットもトムウェイツがイメージしたジャンクヤードのセットでおよそ音楽ライヴのステージとは思えないものでした。

バックミュージシャンも強者が揃い完璧な布陣。

その中を自由に泳ぎ回るトムウェイツ。巧みなジョークと嘘かホントか分からないホラ話も健在。

瞬く間に観客を魅了していきました。

こうして「Franks Wild Years」(フランクス・ワイルドイヤーズ)ツアーも好評を博しました。

そしてこれで終了とならないのがトムウェイツ。

しばらくするとホントにそんなツアーをしたのか、自分自身でも疑わしく思えてくるなんてこともあったのさ。(中略)

それじゃあまりに淋しいってもんよ。それで今度だけは真剣に実現させようって考えたんだ。」

「トムウェイツ 酔いどれ天使の唄」より抜粋

この言葉通りに、先の「Franks Wild Years」(フランクス・ワイルドイヤーズ)ツアーの模様を収録したコンサート・フィルムと音源を発表します。

それが映画「BIG TIME」。そして同名のライヴアルバムでした。

映画「BIG TIME」では、ライヴツアーの模様に加え、トムウェイツの夢の中で紡ぎだされた“ショー・ビジネス”というファンタジーの設定が加えられ、ストーリーが展開していきます。

Telephone Call from Istanbul

そしてアルバム「BIG TIME」。

ライヴアルバムとしては「Nighthawk At The Diner」(娼婦たちの晩餐 1975年)以来のリリースとなりました。

BIG TIME (1988)

出典:.amazon.co.jp

- 16 Shells from a 30.06

- Red Shoes

- Underground

- Cold Cold Ground

- Straight to the Top

- Yesterday Is Here

- Way Down in the Hole

- Falling Down

- Strange Weather

- Big Black Mariah

- Rain Dogs

- Train Song

- Johnsburg, Illinois

- Ruby’s Arms

- Telephone Call from Istanbul

- Clap Hands

- Gun Street Girl

- Time

Rain Dogs

ご試聴はこちら↓

70年代の終わりにトムウェイツが感じていたコマーシャリズム優先の音楽業界への深い失望は、新天地アイランド・レコードへの移籍もあり、トムウェイツ・ワールドと呼ばれる彼の創作活動に、さらに磨きをかけることになりました。

そして生まれた三部作シリーズ。

賞賛を集め、そのサウンドは益々唯一無二のものとなりました。

また、俳優としても個性的な配役で存在感を示す一方で、映画音楽も担当するなどその多才ぶりを発揮し始めたトムウェイツ。

しかし、元来遅れてやってきたビート二クス。酒場の酔いどれ詩人。

その想いはシンプルで変わらないもののようで。

空に送り出してやると最初の日にもう風に吹き飛ばされてしまうものもあれば、戻ってきてしまうものもある。

だから作った時点では、その歌がどんな運命を持つことになるのかなんて分かるわけないよ。

(中略)

神話や、面白い物語やジョークと同じように、良い歌には自分で旅をして遠くまで行く力が備わっているんだと俺は信じているんだ。

そう、歌を神話のように捉えるっていうのがいいと思うけどな。」

「トムウェイツ 酔いどれ天使の唄」より抜粋

「フランクの旅」はひとまず完結しましたが、「トムウェイツの旅」はまだまだこれから。