パンクロックといえばUKパンク、イギリス・ロンドンが発祥という印象が強いと思いますが、実はパンクロックはアメリカ・ニューヨークで生まれたもの。

ニューヨークでのパンクムーブメントがイギリスへ影響し、ロンドン・パンクが生まれました。

そしてパンクロックを象徴するバンド Sex Pistols(セックス・ピストルズ)をはじめ、The Clash(クラッシュ)、The Damned(ダムド)などが登場、そのムーブメントは世界を席巻します。

一方、本来の発祥地であるアメリカでも、Ramones(ラモーンズ)、Heart breakers(ハートブレイカーズ)、Television(テレヴィジョン)といったバンドが活躍。

新たな時代のロックシーンを築いていきます。

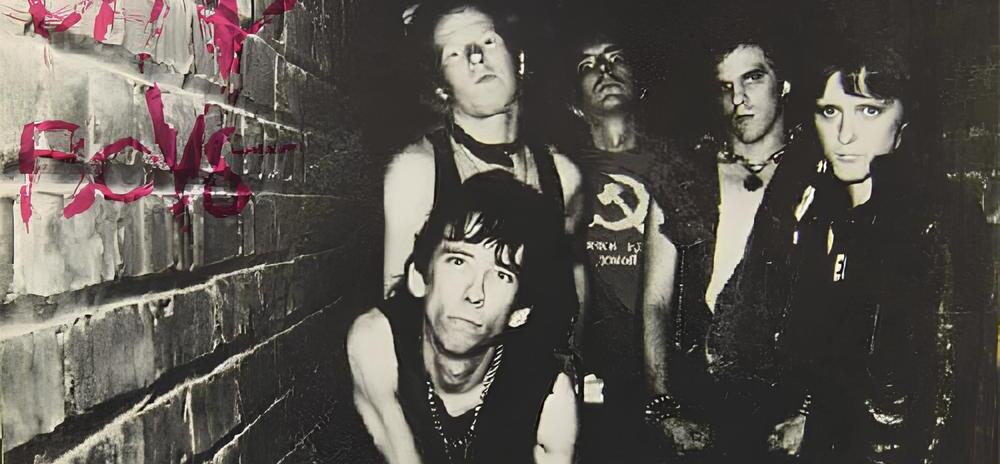

そんなニューヨーク・パンク・シーンにおいて、過激な言動とライブでカルト的な人気を誇ったバンドがDead Boys(デッド・ボーイズ)。

短命に終わったバンドでしたが、今でもパンクファンに根強い人気があり伝説的な存在となっています。

デッド・ボーイズの激動の時代を辿ります。

Dead Boys

Dead Boys(デッド・ボーイズ) は1976年に結成。

数々のバンドが台頭していたニューヨーク・パンク・シーンにおいても特異な存在で、シンプルで攻撃的なサウンドと過激で荒々しいライヴパフォーマンスで悪評名高いバンドでした。

時を同じくしてロンドンで結成され、一大パンクムーブメントの象徴となるセックス・ピストルズとスタイルが似ていたことから「ニューヨークのセックス・ピストルズ」といわれました。

1977年にメジャーデビューするものの、1979年に解散。

事実上、一年間程という短い活動期間でしたが、この間に2枚のスタジオアルバムをリリース。

カルト的な人気を誇りました。

デッド・ボーイズの始まりはオハイオ州、クリーブランドのRocket from the Tombs(ロケット・フロム・チューム)というバンドでした。

1974年後半、デッド・ボーイズのドラマーとなるJohnny Blitz (ジョ二―・ブリッツ)と同じくギターのCheetah Chrome (チーター・クローム)がこのロケット・フロム・チュームに加入。

地元でライヴ活動を行いますが、短期間でバンドは解散。

ブリッツとクロームの2人は新たなバンドを結成することに。

Stiv Bators(スティーブ・ベイターズ) Vo.、Jimmy Zero(ジミー・ゼロ) Gu.、Jeff Magnum(ジェフ・マグナム)をBa.に迎え、Frankenstein(フランケンシュタイン)を結成します。

しかしフランケンシュタインも地元での人気は振るわず、解散状態に陥ります。

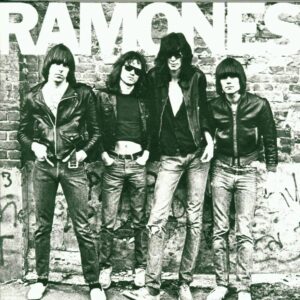

そんな中、当時注目され始めていたパンクロックの先導者的存在のThe Romones(ザ・ラモーンズ)がツアーでクリーブランドを訪れ、フランケンシュタインの存在を知ることに。

やがてラモーンズのボーカリストJoey Romone (ジョーイ・ラモーン)の勧めもあって、バンドはニューヨークへ拠点を移します。

そしてこの時バンド名をデッド・ボーイズに改名。

CBGBというライヴハウスを中心に活動を始めます。

New York Punk

デッド・ボーイズの誕生のきっかけとなったラモーンズ。

実はアメリカ、ニューヨークパンクの象徴であり、原型となったバンドでした。

1974年に結成されたラモーンズはアンダーグラウンド・シーンからの流れをくむバンドで、その背景には1960年代後半に人気を博していたMC5、The Velvet Underground(ヴェルヴェット・アンダーグラウンド)、The Stooges(ザ・ストゥージズ)、さらにNew York Dolls(ニューヨーク・ドールズ)など、パンクのルーツといわれるバンドの存在がありました。

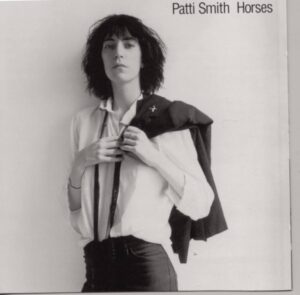

そして1970年代後半にはラモーンズとともにPatti Smith(パティ・スミス)、Television(テレヴィジョン)、Talking Heads(トーキング・ヘッズ)といったバンドが登場。

ニューヨークパンクシーンを形成していきます。

ラモーンズのシンプルな3コードで構成された短くスピード感ある楽曲は、パンクロックとはこうあるものだという一定のスタイルを定義したものといえます。

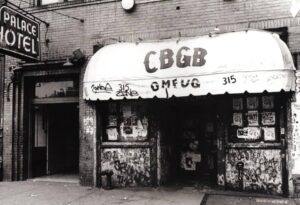

またこれら上述のバンド等を数多く輩出し、ニューヨークパンクの発信源となったのが伝説のライヴハウスCBGB。パンク・ムーブメントを牽引し、現地のロックシーンの礎を築き上げたライブハウスです。

Dead Boys(デッド・ボーイズ)もこのライヴハウスを中心に活動。

伝説のライヴハウスCBGBとは?

CBGB

CBGBは1973年、ニューヨークのイーストヴィレッジにオープン。

店名はCountry, Blue Grass, and Bluesの頭文字をとったもので、オープン当初はその名の通りカントリー・フォークやブルースのライヴを中心に営業。

しかし売上、評判ともに成果を上げることはできませんでした。

やがてこのライヴハウスの存在を知ったミュージシャン達からライヴをさせて欲しいという依頼が。

その中にはテレヴィジョンというバンドを結成したばかりだった、Tom Verlaine(トム・ヴァーレイン)とRichard Hell(リチャード・ヘル)がいました。

Television

厳しい営業を強いられていたCBGBはやむなく依頼を承諾。

こうしてカントリー、ブルース以外のジャンルもライヴを行うようになります。

そしてこの方向転換がCBGBに劇的な変化をもたらします。

Patti Smith

1974年のテレヴィジョンのライブをきっかけに若手バンドが続々とクラブに集まるように。

その中にはパティ・スミス、ラモーンズ、トーキング・ヘッズなどもおり、連日のようにライヴに出演。

多くのバンドが群雄割拠するライヴハウスへと変貌していきます。

このCBGBのオープン初期当時のことをラモーンズのジョーイ・ラモーンは、次のように回想しています。

俺たちは、あの場所が本当に好きだった。

雰囲気が良かったし、音響も最高で、とても居心地がいいんだ。

ここで、シーンとか、ムーブメントとかいったものが作りだせそうな気がしていたんだよ。」

musictribunetokyo.comより引用

CBGBに名を連ねるバンドの多くのサウンドは粗削りなもので到底、メジャーの対象とは考えられるものではありませんでした。

しかしこのCBGBというライヴハウスが持つ独特の雰囲気とそのシーンの盛り上がりに、雑誌メディアが注目。

さらにCBGBオーナーのHilly Kristal(ヒリー・クリスタル)が主催したアマチュアバンドのフェスティバルが評判を呼び、音楽業界をはじめ多方面の業界に影響を及ぼし始めます。

こうして注目の的となったCBGB。

出演バンドにもメジャー契約の話が舞い込んできます。

パティ・スミスのメジャーデビューを皮切りに多くのバンドがCBGBから輩出され、そのムーブメントはニューヨークパンクとしてその後のロックシーンに多大な影響を与えることになりました。

Sonic Reducer

そんなCBGBを中心にライヴしていたDead Boys(デッド・ボーイズ)。

CBGBの出演バンドの中でも過激で荒々しいライヴパフォーマンスで悪評名高いバンドでした。

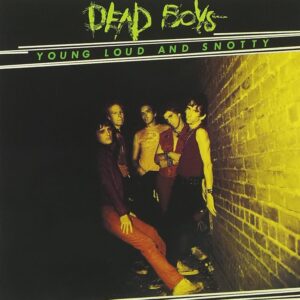

さらにCBGBのオーナー、ヒリー・クリスタルがバンドマネージャーとなり、彼等のサポートを務め、1977年デビューアルバム「Young Loud and Snotty」をリリース。

ニューヨークパンクシーンにその名を轟かすことになります。

Young Loud and Snotty (1977)

- Sonic Reducer

- All This And More

- What Love Is

- Not Anymore

- Ain’t Nothin’ To Do

- Caught With The Meat In Your Mouth

- Hey Little Girl

- I Need Lunch

- High Tension Wire

- Down In Flames

アルバムはストレートでシンプルで激しく、まさにパンクロックの王道のサウンド。

1.「Sonic Reducer」はパンクロックのマスターピース、傑作として知られており、Guns N’ Roses(ガンズ・アンド・ローゼズ)、 Pearl Jam(パール・ジャム)など、様々なバンドによってカバーされる名曲です。

7.「Hey Little Girl」はカリフォルニアのグループ、Syndicate of Sound(シンジケート・オブ・サウンド)の「Little Girl」のカヴァーで、CBGBでのライヴ録音。

アルバムは、アート寄りのパンクが多かったニューヨークパンクとは一線を画し、純粋なパンクロックでその存在感が際立つものでした。

さらにこのアルバムでヴォーカルのスティーブ・ベイタースは、ザ・ストゥージズのIggy Pop(イギー・ポップ)的素質の持ち主として注目されるようになります。

一部ではピストルズよりも凶暴で、カリスマ性があったといわれたデッド・ボーイズ。

当時、アルコール依存症患者や精神障害患者、ヴェトナム帰還兵などが住むエリアとして知られ、治安の悪かったCBGB周辺。その退廃的で刹那的な雰囲気を伝えてくれる一枚でもあります。

またこのアルバムはローリングストーン誌の「パンクロックアルバム10選」読者投票で7位にランクイン。

パンクロックの歴史的名盤です。

ご試聴はこちら↓

fleeting impulse

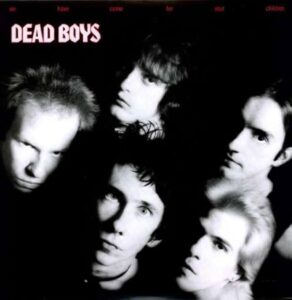

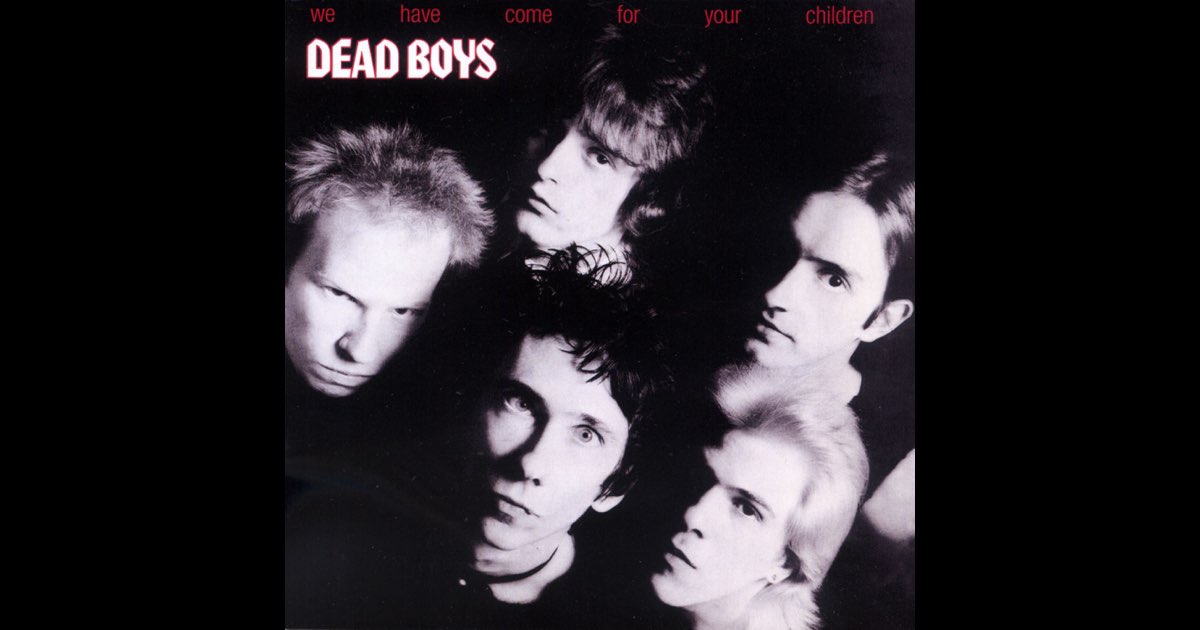

We Have Come for Your Children (1978)

- 3rd Generation Nation

- I Won’t Look Back

- (I Don’t Wanna Be No) Catholic Boy

- Flame Thrower Love

- Son Of Sam

- Tell Me

- Big City

- Calling On You

- Dead And Alive

- Ain’t It Fun

翌1978年にリリースされた2枚目のアルバムが「We Have Come for Your Children」。

前作の荒削りなパンクロックからシャープでストレートなロックサウンドに。

背景にはレコード会社のサイアー・レコードが彼等のサウンドをソフトにするように要求し、プロデューサーをセッティングしたことが一因ともいわれています。

そしてデッド・ボーイズのメンバーはこの制作方向に納得がいかず、その結果プロデューサーが二転三転する問題が発生。

トラブルを抱えながら制作されたアルバムですが、結果としてデッド・ボーイズのガレージ・ロックをルーツとしたサウンドが垣間見える一枚です。

冒頭、デッド・ボーイズの代表曲でもある1.“3rd Generation Nation”にはじまり、ラモーンズのメンバーがコーラスで参加した3.“Catholic Boy”や、ローリングストーンズのカヴァー6.Tell Meを含め、ストレートなナンバーが続きます。

そして哀愁感あるラストの10.“Ain’t It Fun。

この曲は後にガンズ・アンド・ローゼズによってカヴァーされた名曲。

1stアルバムよりキャッチーな仕上がりで、この2ndアルバムを推すパンクファンも多い秀作です。

しかし残念ながら本アルバムが彼等の最後のスタジオアルバムになりました。

ご試聴はこちら↓

マイアミで録音された本アルバム、レコーディングから帰国後まもなく、ジョニー・ブリッツはマンハッタンのストリートでトラブルに巻き込まれ、胸を刺される重傷を負い、ライヴやツアー予定がキャンセル。

一時活動休止となってしまいます。

さらに前述のようにレコード会社やマネジメント側のサウンド変更や、ビジュアルのイメージチェンジの圧力が尾を引き、1979年デッド・ボーイズは解散します。

Night of the Living (1981)

- Detention Home

- 3rd Generation Nation

- All This And More

- Caught With The Meat In Your Mouth

- Tell Me

- Catholic Boy

- Won’t Look Back

- Ain’t It Fun

- What Love Is

- Ain’t Nothin’ To Do

- I Need Lunch

- Son Of Sam

- Sonic Reducer

デッド・ボーイズ解散後の1981年にリリースされたアルバムが「Night of the Living 」。

1979年のCBGBでのライヴを音源にしたライヴアルバムです。

しかし本アルバムは、レーベルとバンドの確執の後にリリースされたいわくつきのアルバム。

解散後もレーベル側は強硬な姿勢を崩さず契約上の問題と称し、数ヶ月後にデッド・ボーイズを再結成させCBGBでのライヴアルバムの制作を強要。

この措置に激怒したヴォーカルのベイターズはマイクをオフにしてライヴを敢行。

当然ヴォーカルが録音されておらず、アルバムはリリースされませんでした。

その後別のレーベル、Bomp!Records(ボンプ!レコード)から、ベイターズのヴォーカルをオーバーダビングしてリリースされたのがこの「Night of the Living 」。

ライヴアルバムとはいえ、演奏とヴォーカルが別録りで編集されたものであるため、アルバムに対する評価は賛否両論でした。

しかし、彼らのホームともいえるCBGBでのライヴアルバム。

当時のニューヨークパンクのリアルが窺えるアルバムです。

ご試聴はこちら↓

To the legend

デッド・ボーイズ解散後、ベイターズはソロとして活動。

シングル数枚と、ソロアルバムをリリースしました。

リリース元は上述のBomp!Records(ボンプ!レコード)。

レーベルによると

from equipboard.com

実はデッド・ボーイズ結成以前にも複数のバンドでキャリアを重ねており、ポップセンスと柔軟性を持ち合わせていたベイターズは、その才能を開花させようとしていました。

ストレートなパンクロックにとどまらず、様々なジャンルの要素を取り入れた新たなパンクを完成させようと試みていたのです。

その後、ロサンゼルスからイングランドに渡り、Sham 69(シャム69)のベーシスト、 Dave Treganna (デイヴ・トレガンナ)とThe Wanderers(ワンダラーズ)を結成。

しかし商業的には成功とは言えず、1981年にはThe Damned(ダムド)のBrian James(ブライアン・ジェームス)らと共にLords of the New Church(ロード・オブ・ニュー・チャーチ)を結成。

数枚のアルバムをリリースします。

サウンドはパンク色は左程強くはなく、ポップな面もみられる“ゴス・パンク”と呼ばれるものでした。

バンドは1989年まで順調に活動を継続、その後解散。

解散後、ベイターズは活動の拠点をパリへと移し、ソロアルバムの制作に着手。

さらに新たなバンド結成も画策していました。

しかし1990年、ベイターズはバイクを運転中、車に跳ねられ重傷を負いフランスで死亡。

40歳という若さでした。

from rocktourdatabase.com

ニューヨークパンクの異端児として伝説となったデッド・ボーイズ。

ベイターズの死後もライブやコレクションエディションのアルバムはリリースされ、2017年の結成40周年には再結成、ツアーも行なわれました。

Hanoi Rocks(ハノイ・ロックス)のMichael Monroe(マイケル・モンロー)やGuns N’ Roses(ガンズ・アンド・ローゼズ)のAxl Rose(アクセル・ローズ)らが影響を公言するなど、その後のロックシーンに多大な影響を与えたデッド・ボーイズ。

短いパンクロックの歴史の中でも、さらに刹那にその輝きを放ったバンドでした。