大分県日田市。

大分県の北西部にあり、かつて城下町として栄えた所です。

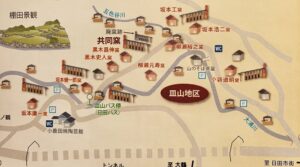

そしてその城下町から少し離れた皿山と呼ばれる山里にひっそりとあるのが、焼物の里として知られる「小鹿田焼きの里」。

この里で作られる素朴で実用的な陶器は、国の重要無形文化財にも指定され、民藝陶器としても全国的に根強い人気があります。

また、この小鹿田焼きの里自体も重要文化的景観として指定されており、古き良き日本の原風景を見ることができます。

今回は日田市から小鹿田焼きの里へ散策してみました。

そもそも小鹿田焼き(おんたやき)とは?

その前にまず、小鹿田焼きとは?ということで。

小鹿田焼きは現在でも、昔ながらの伝統的な製法で造られている陶器です。

原料となる土は、近隣の山の土。

他の地域の土は一切使わず、川の流れを利用した唐臼(からうす)で20~30日ほどかけてパウダー状になるまで砕きます。

陶土を形成するろくろも、足で蹴って廻す「蹴ろくろ」を使い、昔と変わらない技法で作られています。

この蹴ろくろは電動ろくろより扱いが難しく、土の様子を見ながら成型していく高い技術が求められます。

さらに窯で使われる薪も地元日田の薪を使っています。

また、この製陶技術の伝承は、親から子へと受け継がれる一子相伝の世襲制で、家族全員が参加しながら、すべての工程を手作業のみで行っています。

これも小鹿田焼の特徴で、このため現在の窯元は開窯時からの流れを汲んだ約10軒のみ。

約300年続く伝統はひっそりと、しかし脈々と受け継がれてきました。

まずは日田市へ

では、いざ大分県日田市へ。

日田市は大分県の北西部に位置する市で、福岡県、熊本県と県境を接しており、周囲を山に囲まれた典型的な盆地の町です。

戦国末期に城下町として開かれた町で、九州北部の交通の要所にあたり江戸時代には幕府直轄地となり、“天領”日田と呼ばれるようになりました。

現在でも城下町の名残が見られる豆田町の町並みは、“九州の小京都”と呼ばれ、観光地として人気のスポットとなっています。

小鹿田焼きの里は、ここ日田市街地から車で約1時間弱の山間にある“皿山”と呼ばれる地域にあります。

レンタカーを使う方法もありますが、今回は地元の路線バスを使ってのんびり向かうとにしました。

訪れたのは、拠点となるJR日田駅。

列車では皿山方面への路線は無いため、今回乗車はしませんが、新しく改築された駅舎は和モダンで旅の始まりにふさわしい佇まいです。

駅舎のデザインは、クルーズトレイン「ななつ星 in 九州」をはじめ、数々のJR九州の列車や駅舎を手掛けている、水戸岡鋭治氏によるもので、歴史ある町並みの豆田町や伝統文化に調和したものとなっています。

さらに日田市はアニメ「進撃の巨人」の作者・諫山創氏の出身地でもあり、作品とコラボした展示も随所に見られ楽しむことができます。

日田を訪れた際にはぜひ立ち寄ってみて下さい。

いざ小鹿田焼きの里へ

そしてこのJR日田駅の正面、駅前通り越しにあるのが日田バスターミナル。

いよいよここから、路線バスに乗って小鹿田焼きの里へ。

このバスターミナルも、昔ながらのバス乗り合い場所といった感じで趣があります。

併設された小さな売店や食堂が旅情を誘います。

小鹿田焼きの里へ向かうバスは、日田バスの小鹿田線/皿山行です。

ここバスターミナルからは1日3便のみ。

バスで行ってバスで帰ることを逆算して第1便で向かうことに。

温泉施設の送迎バスのようなマイクロバスが到着。

これが皿山行きだそうで。

さっそくバスに乗り込みいざ出発。

約40分の路線バスの旅です。

小刻みに停留所はあるものの、平日はほとんど乗車する人もおらず、時折地元の方が乗っては降りていく程度。次第に山手の方へバスは向かいます。

だんだんと民家が少なくなり、道幅も狭くなり、ほぼ林道のような道へ変わっていきます。

それでマイクロバス。納得。

しばらく山の風景を眺めながらバスに揺られ、山道を登ると、ふいに開けた場所へ。

終点の皿山到着です。

簡素なバス停で下車。

まずは静かな集落といった印象。

バス停の下には川が流れており、そしてこの川が重要な役割を果たしています。

それはまた後ほど。

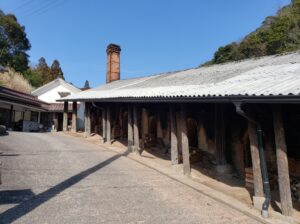

ここ陶芸の窯元の集落である皿山では、生活と製陶作業が同居しています。

そのため里には独特な時間と空気が流れており、散策するうち別世界に来たような、タイムスリップしたような不思議な感覚に捉われます。

せっかくなので製陶工程に沿って散策してみることに。

まずは先ほどのバス停下を降りて川の近くに。

降りてすぐの作業場らしきスペースには、まるで工事現場のような盛土が。

この土が小鹿田焼のもとになる“原土”だそうで、まず集落周辺で原土を採取することから陶器作りが始まります。

採取した土は乾燥させ、その後唐臼で砕きます。

この唐臼を動かすのに、実はこの川の水力を利用しているのです。

引き込んだ川の水の力を利用して、“ししおどし”の仕組みで土を砕いています。

この工程に20日~30日ほどかかるといわれており、唐臼の槌音が里に響く風景は何とも言えず感慨深いものがあります。

こうして細かく砕かれた土は水を加え撹拌。

「水簸(すいひ)」といわれる工程に移ります。

できた泥水はふるいにかけ何回も漉します。

その後「水抜き」という工程へ。

濃縮した泥水を“オロ”と呼ばれる濾過槽で水抜きをします。

その後、天日や窯の上で乾燥させると陶土が完成です。

そして、これらの作業はそれぞれの家の前庭で行われています。

この前庭は“ツボ”と呼ばれ、このスペースを確保するために、住居兼作業場でもある母屋はL字型に建てられています。

これも皿山集落の大きな特徴となっています。

また蹴ろくろで成形された器を、天日乾燥させるのにもこの“ツボ”は欠かせない空間です。

晴れた日に器が並べて干されてある風景は、焼物の里らしく風情があり壮観です。

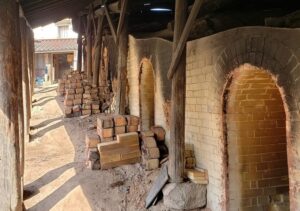

皿山集落では専用に登り窯を持つ窯元や、共同窯を使用する窯元などそれぞれの仕様があります。

季節を問わずどこかの窯が稼働しており、訪れた時期によって様々な表情を見せてくれます。

立ち昇る煙と薪の燃える香りは、どこか懐かしく、静かな山間での営みはまさに日本の原風景そのものです。

お気に入りの小鹿田焼を探して

製作工程を辿りながら散策をしてみましたが、やはり実際手に取ってみたい小鹿田焼の器。

ここ小鹿田焼きの里では窯元ごとに直営の販売所があり、気に入った器を購入することができます。

販売所はそれぞれの窯元の母屋やその敷地に併設されています。

ここでは窯元の皆さんによって小鹿田焼が販売されており、タイミングが合えば直接窯元さんとも会話もできます。さらに直営ですので市場での値段より割安な価格で購入することができます。

また、ここでしか購入できない「規格品外」の器も販売。

若干型崩れしたものや、釉薬加減が違ったりした器が格安に販売されています。

それはそれで手作りならではの個性的な風合いがあり、使うほどに愛着が湧いてきたりするもの。

まさに掘り出し物。

味わい深い一品を探すのも一興です。

ちょっとひと息

皿山は小鹿田焼の窯元の集落で、現在、14戸のうち10戸が窯業を営んでいます。

歩いて散策できる広さの小さな集落です。

特に観光地としての施設もありませんが、質素でのどかな時間の流れや、製陶の日常を感じることができます。

しかし、散策に疲れてちょっとひと息という時はこちら。

集落の入り口にあるこじんまりとした茶屋

山のそば茶屋。

皿山唯一の飲食店で、古風な店構え。

川越しにかけられた小さな橋を渡って行くのも風情があります。

ほっとひと息。

昔懐かしい雰囲気で、落ち着けるお店です。

せっかくなので蕎麦を注文。

手打ちならでは蕎麦と旨味のきいた出汁。

素朴な美味しさに満足しつつ、ふと気付けば器がしっかり小鹿田焼。

実際に蕎麦をよそうとこういう風合いになるのかと再び感心。

里の日常を垣間見た気がします。

茶屋で暫しくつろいだ後、今度は集落の上方にある小鹿田焼陶芸館へ行ってみることに。

ここ陶芸館は、小鹿田焼の歴史や特徴、製陶工程などを学ぶことができる施設です。

日田市立 小鹿田焼陶芸館

先に集落を散策してから来館しても良いですし、ここで小鹿田焼の基礎知識を学んでから散策しても良いと思います。

小鹿田焼を知る上で非常に参考になり、欠かせない小鹿田焼陶芸館。

ぜひお立ち寄りをおすすめします。

開館時間 午前9時~午後5時

休館日 水曜日・及び年末年始(12/29~1/3)

〒877-1121 大分県日田市源栄町138-1

TEL/FAX 0973-29-2020 E-mail onta@hita-net.jp

小鹿田焼きの里を後に

こうして里の散策を満喫。

気付けばおそらく集落を3~4往復はしたはず。

もちろん徒歩ですが。

歩けない距離ではありませんが、さすがにやや疲れ気味。

そして、そろそろ小鹿田焼きの里を後にという時間に。

今回バスで訪れていますので帰りももちろんバス。

皿山発の便は1日4便。

時間的に16:45発の最終便しか無い時間。

今回、日田バスターミナルを第1便(11:52)で出て、帰りは皿山を最終便(16:45)で戻ることに。

(※時刻は2025年2月現在のものです)

結局、滞在時間は約4時間。

のんびりと散策や陶器選びをするにも十分な時間でした。

小鹿田焼を見て触れて、充実した時間を過ごせたこともありますが、厳しくも温かな里の空気が印象的でした。

小鹿田焼の里、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか?

今回訪れた里山集落はほぼ全戸が陶芸を生業としており、全国的にも珍しく貴重な集落です。

窯元があり陶器の製作場所であると同時に、窯元のご家族のみなさんの生活の場でもあります。

散策をする際には、作業を邪魔するような行為、そして住民の皆さんのプライバシーを侵害するような行為はくれぐれも謹んで頂きたいと思います。