1970年代に隆盛を極めたルーツ・ロック・レゲエ。

ボブ・マーリー&ウェイラーズをはじめデニス・ブラウン、バーニング・スピアなど多くのミュージシャンらに代表されるレゲエ音楽の1スタイルです。

そしてその時代、多くのルーツ・ロック・レゲエの作品を送り出したレーベルがROCKERS INTERNATIONAL(ロッカーズ・インターナショナル)。

レーベル設立者はAugustus Pablo(オーガスタス・パブロ)。

プロデューサーでありながら自らもキーボード奏者、メロディカ奏者で、当時ジャマイカではほとんど学校の生徒に音楽を教えるためだけに使われていたメロディカをレゲエに取り入れ、レゲエ史上最も独創的なミュージシャンとして知られています。

またレゲエから派生したダブ(dub)サウンドのクリエイターでもあり、その発展にも大きく貢献。

独特の愁いを帯びたそのサウンドは後のレゲエシーンに多大な影響を与え、今でも根強い人気を誇ります。Augustus Pablo(オーガスタス・パブロ)の軌跡を辿ります。

Horace Swaby

Augustus Pablo(オーガスタスパブロ)、本名Horace Swaby(ホレス・スワビー)。

1954年ジャマイカ、セント・アンドリュー教区生まれ。

幼少期から音楽に興味を持ち、キングストンの高校でオルガンの演奏を学びました。

幼いころから音楽は自分自身の中にあった」

reggaecollector.comより引用

後年、パブロはこう回顧しています。

そしてクラスメイトには後に活動を共にするClive Chin(クライブ・チン)がいました。

やがてその才能は徐々に開花。

70年代初期にはCoxsone Dodd(コクソン・ドッド)のスタジオ、Studio One(スタジオ・ワン)で初録音を行いました。

その後キングストンのレコード店「アクエリアス・レコーズ」のオーナーに鍵盤ハーモニカの腕前を知られることに。

実はこのオーナー、名は Herman Chin Loy(ハーマン・チン・ロイ)。

同級生のクライブ・チンの親戚でした。

“スワビー”の演奏を気に入った彼は、クライブ・チンの父親であるVincent “Randy” Chin(ビンセント・ランディ・チン)のスタジオ「Randy’s(ランディーズ)」ですぐさまレコーディングを開始。

こうして1971年、最初のセッションで制作されたのは’Iggy Iggy’でThe Heptones(ヘプトーンズ)の『Why Did You Leave』のリズムを使用したものでした。

そしてこの時クレジットとして使用された名前が「Augustus Pablo」。

もともとこの名はハーマン・チン・ロイによる架空の人物名。

彼が様々な人物をキーボーディストとして起用する際に使用していたいわゆる称号のようなもので、特定の人物が存在している訳ではありませんでした。

その「Augustus Pablo」の名は“スワビー”に与えられ、以降レゲエシーンに多大な影響を与えるミュージシャンとして知られていくことになります。

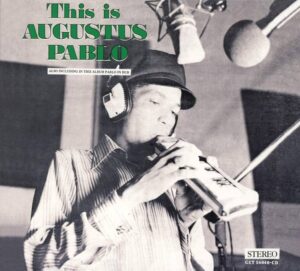

This Is Augustus Pablo

その後、パブロはMikey Chung(マイキー・チャン)のバンド「Now Generation(ナウ・ジェネレーション)」に参加し、キーボード奏者として活動。

さらにプロデューサーとしても活動を始めます。

1972年、程なくしてパブロはナウ・ジェネレーションを脱退。

親友クライブ・チンとのユニットで、パブロのメロディカにThe Chosen Few(チョーゼン・フュー)のハーモニーを加えたナンバー「Java」をレコーディング、これが大ヒットを記録。

同年のトップ・インストゥルメンタル・レコードに選出されました。

このキャリアがさらに彼をソロ活動へ導くこととなり、ソリストとしてもセッションミュージシャンとしても、ジャマイカで最も人気のあるミュージシャンとなっていきます。

さらにこの年、自らRockers International(ロッカーズ・インターナショナル)なるレーベルを設立。

レーベル名は兄弟のGarth(ガース)が運営していたサウンドシステム、ロッカーズにちなんで名付けられました。

一般受けする耳障りの良い音楽と正反対の、レベル・ミュージックを取り上げリリースしていきます。

ロッカーズからリリースされたインストゥルメンタル作品の多くは、前述のStudio One(スタジオ・ワン)のクラッシックなヒット曲をリメイクしたバージョンのものでした。

俺たちは毎回100枚、200枚、300枚だけプレスしたんだ」

しかし楽曲のリメイクによる再リリースの方法は、70年代が進行するにつれ人気を増し、後のダブやレゲエシーンの方向性に大きな影響を与えることに。

ロッカーズ・サウンドは時代を先取りした伝説のレーベルとなっていきます。

そして1974年、パブロ自身のアルバム「This Is Augustus Pablo」をリリース。

Kaya Records(カヤレコード)というレーベルからのリリースでした。

This Is Augustus Pablo (1974)

- Dub Organizer

- Please Sunrise

- Point Blank

- Arabian Rock

- Pretty Baby

- Pablo In Dub

- Skateland Rock

- Dread Eye

- Too Late

- Assignment No. 1

- Jah Rock

- Lover’s Mood

すでに「Java」というヒット曲で注目されていたパブロの1stアルバム。

斬新で、1stアルバムにしてすでに完成度も高く、インストゥルメンタル・レゲエの名盤と評されています。

メロディカの旋律が印象的なナンバー1.「Dub Organizer」からアルバムは始まります。

さらに3.「Point Blank」。パブロの特徴でもある、どことなく郷愁を誘うマイナートーンの曲調で、抑制されたヴァイブスのナンバーが続きます。

そして6.「Pablo In Dub」。

明るいトラックですが、重いドラム&ベース、深めのリヴァーブに短めのエコーのエフェクトで、当時広まり始めたダブのナンバー。パブロの初期の代表曲です。

アルバムのプロデュースは親友クライブ・チンとパット・チン。

アレンジはパブロとクライブ・チンと、音楽を始めた当初のままのファミリー的な布陣。

ミュージシャンも多彩な顔ぶれでドラムにCarlton Barrett(カールトン・バレット)、ベースにAston Barrett(アストン・バレット)とウェイラーズのバレット兄弟が参加。

ギターにEarl ‘Chinna’ Smith(アール・チナ・スミス)などシーンを牽引したメンバー揃いです。

レゲエ・ルーツ史に大きな影響を与えたパブロのサウンドを知る上で欠かせない1枚です。

ご試聴はこちら↓

Riddim/Dub

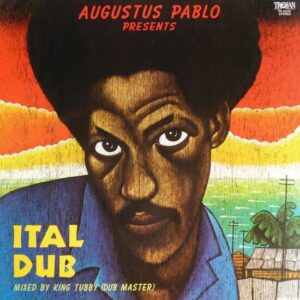

そして「This Is Augustus Pablo」と同年の1974年にリリースされたもう1枚のアルバムが、ダブ・アルバム「Ital Dub」。

Ital Dub (1974)

- The Big Rip-Off

- Road Block

- Curly Dub

- Well Red

- Gun Trade

- Shake Up

- Hillside Airstrip

- Barbwire Disaster

- Mr. Big

- Eli’s Move

- House Raid

- Shake Down

プロデュースは前作のクライブ・チンに代わってTommy Cowan(トミー・コーワン)とWarrick Lyn(ワーウィック・リン)が担当。

そしてミックスは伝説的なエンジニア、King Tubby(キング・タビー)。

この頃すでに彼は自身のスタジオ「King Tubby’s」の経営を始めており、エフェクターにさらに加工を施した独自のサウンド技術はすでに群を抜いていました。

いわゆる“ダブ”で、キング・タビーはダブの発明者としても知られています。

彼がミックスした本作「Ital Dub」ですが、パブロのメロディカに魅力を引き出すためにダブ処理は控えめで、インストゥルメンタルに近いミックスが施されています。

アルバムはスタンダードなナンバーやヒット曲の※リディム(リズムトラック)を使用したリメイクのナンバーも含まれています。

1.「The Big Rip-Off」はジャズの名曲“Take Five”を、2.「Road Block」はボブ・マーリーの「Rebel Music」、3.「Curly Dub」はインナー・サークルの「Curly Locks」のリディムを使用したナンバー。

キング・タビーのミキシング/ダブ処理も秀逸なダブ名盤です。

ここで先に述べたリディム(Riddim)とは?レゲエ用語でドラムとベースラインのリズム体で演奏されるトラックのこと。オケ、ヴァージョン、トラックなどとも呼ばれ、主旋律などミックスされていない曲のことです。

さらに、個性的なパブロの肖像画のアルバムジャケットは、日本人のイラストレーター八木康夫(ヤギヤスオ)氏によるもの。

もともとのオリジナルアルバムは麻がデザインされた“ガンジャ・ジャケット”でしたが、これが不適切と判断されたためか、日本版は変更されました。

現在では八木氏による日本限定盤ジャケットも貴重なアルバムとして知られています。

ご試聴はこちら↓

King Tubbys Meets Rockers Uptown (1976)

- Keep On Dubbing

- Stop Them Jah

- Young Generation Dub

- Each One Dub

- 555 Dub St.

- Brace’s Tower Dub

- King Tubby Meets Rockers Uptown

- Brace’s Tower Dub No.2

- Corner Crew Dub

- Skanking Dub

- Frozen Dub

- Satta

キング・タビーとオーガスタス・パブロ。

前作に続きこの2人の共同制作によって1976年にリリースされたアルバムが「King Tubbys Meets Rockers Uptown」。

自身のロッカーズ・レーベルを代表する歴史的作品であり、パブロ、タビー両者の評判を決定付けた1枚です。

さらにこのアルバムで重要な存在感を示しているのが、これも旧知のミュージシャン、ウェイラーズのリズム隊であるカールトン・バレットとアストン・バレットの二人。

最強のドラム&ベースをバックに、パブロの哀感あるメロディカが浮遊。

さらにキング・タビーの極限まで計算されたダブ・ミックスによって他に類を見ない音の広がりが展開します。

1.「Keep On Dubbing」。リディムはJacob Miller(ジェイコブ・ミラー)の「Keep On Knocking」

2.「Stop Them Jah」は「Who Say Jah No Dread」、7.「King Tubby Meets Rockers Uptown」は「Baby I Love You So」のダブと、いずれもリディムにジェイコブ・ミラーの楽曲が多く使われているのも特徴です。

後にインナー・サークルのヴォーカリストを務めるジェイコブ・ミラーはパブロとも関わりが深く、その音楽活動はパブロの元で始まったといわれています。

また、パブロの作品は大きくインストゥルメンタルとダブの2つに分けられます。

本アルバムはそのダブにあたり、現在でもレゲエシーンのみならずあらゆるジャンルに多大な影響を与えているダブ・アルバムの歴史的名盤です。

ご試聴はこちら↓

Far East Sound

1970年代半ばから1980年代にかけパブロは全盛期ともいえる活躍をしており、自身のアルバムはもとより様々なミュージシャンと共演、多くのアルバムをプロデュースしています。

先のジェイコブ・ミラーをはじめ、Hugh Mundell(ヒュー・マンデル)、Tetrack(テトラック)といったアーティストの楽曲を手掛けプロデューサーとしても手腕を発揮、数々のヒット曲を制作しました。

Jacob Miller/Who Say Jah No Dread

Hugh Mundell/Africa Must Be Free By 1983

Tetrack/Let’s Get Started

それらはラスタファリアニズムに根差したコアなレゲエで、ロッカーズ・レーベルの存在を知らしめる作品群となりました。

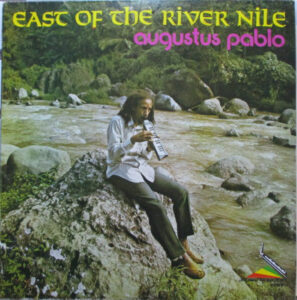

そして1977年、パブロ自身のアルバム「East of the River Nile」がリリース。

East Of The River Nile(1977)

- Chant To King Selassie I

- Natural Way

- Nature Dub

- Upfull Living

- Unfinished Melody

- Jah Light

- Memories Of The Ghetto

- Africa (1983)

- East Of The River Nile

- Sounds From Levi

- Chapter 2

- Addis-A-Baba

本アルバム「East of the River Nile」でパブロのメロディカによるインストゥルメンタル・レゲエは1つの到達点を迎え確立。

ジャマイカのサウンドと東洋的なテイストが融合したパブロ独自のサウンドが展開していきます。

そしてその唯一無二のサウンドは“Far East Sound(ファーイースト・サウンド)”と称され、パブロの代名詞となっていきました。

パブロ自身もラスタファリアンで、1.「Chant To King Selassie I」セラシエⅠ世へ捧げる歌、と表題された1曲目。

浮遊するようなキーボードとメロディカの旋律、タイトなドラムが印象的で、パブロの静かな主義主張を代弁しているかのような力強いナンバーです。

8.「Africa (1983)」は前述のヒュー・マンデルの代表曲「Africa Must Be Free」のメロディカ・ナンバー。

そしてアルバムタイトルの9.「East Of The River Nile」。

パブロの代表曲でアール・チナ・スミスの小刻みなギター・リフにパブロの自在なメロディカが冴えるナンバーです。

パブロの最高傑作といわれる「East of the River Nile」。

ルーツ・ロック・レゲエを語る上で外せない名盤です。

ご試聴はこちら↓

80’S Reggae Scene

ロッカーズ・レーベルを運営、数々のアーティストのプロデュースに加えて、自身のアルバム制作と矢継ぎ早に休む間もなく作品をリリースし続けたパブロですが、80年代に入るとその活動も緩やかになり、ペースダウンした制作活動へ移行していきます。

そしてレゲエシーンも80年代に入ると大きな転換期を迎えます。

1960年代後半~70年代のルーツ・レゲエからダンスホール・レゲエへと、そしてコンピューターや打込みのリズムを使ったデジタルのホール・レゲエへと移行していきました。

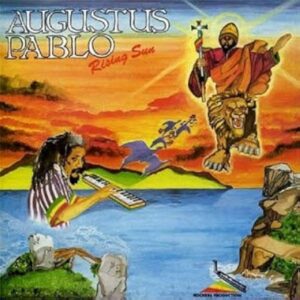

Rising Sun(1986)

- Dub Wiser

- Hop I Land

- Rising Sun

- Fire Red

- Jah Wind

- Pipers Of Zion

- The Day Before The Riot

- African Frontline

- Melchesedec (The High Priest)

- Signs And Wonders

そんな中、1986年にリリースされたアルバムが「Rising Sun」。

パブロ自らの演奏によるシンセと、コンピューター・リズムによるエレクトリックなナンバーで70年代のサウンドとは一線を画すアルバムとなっています。

しかしパブロならではのメロディカの音色は健在。

ポップで新たなパブロ・ワールドを提示して見せました。

時代を反映した“実験的”なアルバムと評されることもありますが、プロデューサーとしてロッカーズ・サウンドをデジタル期に呼応させた分岐点ともいえるアルバム。

時代を反映した1枚、一聴の価値ありです。

また、80年代に入ってもプロデュース活動は変わらず、Junior Delgado(ジュニオール・デルガド)の『Ragamuffin Year』、Asher & Tremble(アッシャー&トリムブル)の『Humble Yourself』、Ricky Grant(リッキー・グラント)『Far Far Away』などの記録的ヒット曲もリリース。

ルーツ・ロック・レゲエのスピリッツを残しながら新たなサウンドと融合させていく柔軟性は、メロディカという規格外の楽器をレゲエに取り入れたパブロにとっては当然なことだったのかもしれません。

Pablo’s Last Stand

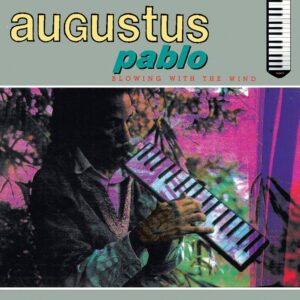

90年代に入りすぐにリリースされたアルバムが「Blowing With the Wind」。

初期の名盤群に引けを取らない後期の傑作といわれています。

Blowing With the Wind (1990)

- Ancient Harmonies

- Creation Blues

- Twinkling Stars

- Blowing With The Wind

- Zion UFO

- Eastern Code

- 21 Years After

- First World Call

- This Song

- Drums To The King

この時代もデジタルのホール・レゲエがシーンを席巻。

時代の流れで、デジタルを看過できない風潮ではありました。

そんな状況でリリースされた「Blowing With the Wind」。

またしてもパブロの手腕が光ります。

オーソドックスなルーツ・レゲエの演奏に、適度で効果的なデジタルの取り入れ方で、柔らかく広がりのあるメロディカ・ワールドを聴かせてくれます。

特筆すべきは10.「Drums To The King」。

ラスタファリアンの原点ともいうべき“ナイヤビンギ”のナンバー。

ナイヤビンギのリズムにパブロのメロディカ、さらにジャズギターが絶妙なバランスで混成。

他に類を見ない楽曲です。

順調な音楽活動を続けているパブロですが、この頃1990年に入ったぐらいから重症筋無力症という病を患い、闘病を余儀なくされます。

敬虔なラスタファリアンである彼は西洋医学による薬物治療を拒否、自然治癒に委ねる治療を選択します。

本アルバムではプロデュースに「King Selassie I Divine Power」と明記されており、ラスタファリアニズムで神とされるエチオピア皇帝ハイレ・セラシエ1世の名を冠したアルバムになっています。

これもパブロの信仰心と共に、病と共存する選択をした当時のパブロの心情が窺えます。

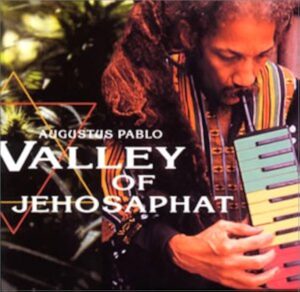

Valley Of Jehosaphat (1999)

- Kushites

- Kushites Dub

- Valley Of Jehosaphat

- Jah Express

- Sky Gazer

- Foggy Mountain

- Chalawa

- 3rd Generation

- Omega Africa

- Internal Struggle

- Sea Shell Dub

- Burning Drums

1999年リリースされたアルバムが「Valley Of Jehosaphat」。

そしてこのアルバムがパブロ生前最後のアルバムに。

アルバムリリースの2ヶ月後、パブロは長年の闘病もむなしく逝去。45歳という若さでした。

最後のアルバムとはいえ、意図したものではないため“集大成”といった類の編成ではありません。

今までのパブロの音楽の延長線上といった感じのアルバムです。

とはいうものの、含蓄のあるメロディカにバランスのとれたサウンド処理。

さらにルーツ時代からのメンバーであるアール・チナ・スミスやバートラム・マクリーンらも参加。

円熟味を増したパブロ・サウンドを聴くことができます。

重症筋無力症のため、衰えていく筋力、肺活量など肉体的なハンデの中での演奏は困難だったことは容易に想像できますが、それらを感じさせないパブロのスピリチュアルな演奏は必聴です。

The spirituality of music

ルーツ・ロック・レゲエを代表するミュージシャンであり、メロディカによるレゲエという1ジャンルを形成した異才の人物。オーガスタスパブロ。

時に問われる“”音楽に精神性”。しかしそれは聴き手によってそれぞれ。

少なからずパブロの演奏にそれを感ずるのは、郷愁を帯びたメロディカの響きのせいなのかもしれません。

病に侵されながらも最後まで淡々とミュージシャンとして、そしてラスタマンとしてその生涯を全うした彼の遺したものは大きく、今でも多くのミュージシャン、そしてリスナーに影響を与えています。